142

52.660m²

102+

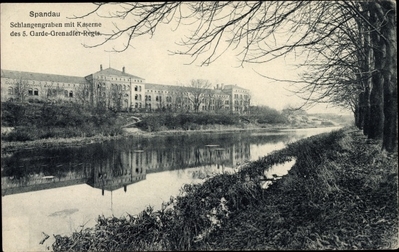

Wo heute die Kolonie Schlangengraben liegt, da schlängelte sich im Jahr 1232 der Schlangengraben durch Wiesen, Bruch und Röhricht. In den Jahren 1813 bis 1871 herrschte in dieser Region rege Bautätigkeit. 1821/22 entstand die Charlottenburger-Spandauer Chaussee und 1844 wurde mit dem Bau der Berlin-Hamburger Eisenbahn begonnen, dem 1869 die Lehrter Bahn folgte. An Gebäuden entstand 1864 der Hauptbahnhof, 1862 die Stresowkaserne I und 1871 die Stresowkaserne II. Vor der Stresowkaserne entstand etwa 1920 ein Kastanienweg und es entstanden durch Lauben für verheiratete Unteroffiziere die ersten Anfänge der Kleingärten.

Danach wurde 1920 das Finanzgelände und 1923 das angrenzende städtische Gelände in Kleingärten aufgeteilt und der Kleingartenverein Schlangengraben gegründet. Das komplette Gelände wurde mit dem Bauschutt der entstehenden Bauten sowie Industrieabfällen der ehemaligen Pulver- und Munitionswerke und Geschützgießereien aufgefüllt.

Einst war dieser Bereich Übungsplatz, dann Gartengelände. Überreste des einstigen Sumpfgebietes sind in der Kolonie Schlangengraben heute noch sichtbar.

1923 bis etwa 1935 gab es Einzelpachtverträge mit Kleingärtnern. 1933 wurden auf Druck des Hitlerregimes die Kleingärtner gezwungen, Vereine zu gründen. Noch im Herbst 1935 wurden die Einzelverträge mit den Pächtern gekündigt und ein Generalpachtvertrag mit der damaligen Stadtgruppe geschlossen.

1937 übernahm Gartenfreund Oskar Seidel, der Gründungsmitglied und Gartenfachberater war, den Vorsitz im Verein und behielt diesen Posten bis zum Jahre 1950.

Im April 1946 vertrat er auf der ersten Delegiertentagung in der Kolonie „Tsingtau“ die Interessen der Kolonie Schlangengraben bei der Neugründung des „Bezirksverbands Spandau der Kleingärtner“.

1950 übernahm Gartenfreund Willi Planer den Vorstandsvorsitz und leitete den Verein bis zum März 1971. Jedoch im Jahr 1967 kam die Kündigung der Kolonie für einen Schulneubau für die Erschließung der Pichelswerder Straße sowie Sportstätten und notwendige Bewaganlagen. Weiterhin sollten Gewerbe und Wohnungsbau angesiedelt werden. Durch den unbeugsamen Willen der Gartenfreunde Planert, Herbert Löffler sowie des Vorsitzenden vom Bezirksvorstand Herrn Busse und vom Gartenbauamt konnte der teilweise Erhalt der Kolonie sichergestellt werden.

1970 wurden 21 Parzellen für den Schulbau geopfert sowie 5 Parzellen für den erforderlichen Ausbau der Pichelswerder Straße. Das Restgelände wurde in kleinere Parzellen aufgeteilt so dass die räumenden Kleingärtner einen Garten erhalten konnten. Das Gelände wurde als Dauerpacht ausgewiesen.

Im März 1971 übernahm Herbert Löffler den Vorsitz der Kolonie bis zum März 1991. Während dieser Zeit wurde die Kolonie saniert, es wurden neue Zäune gezogen und eine neue Wasserleitung (Sommerwasserleitung) verlegt, sodass jede Parzelle einen Wasseranschluss hatte. Auch die sehr marode Stromfreileitung wurde durch Erdkabel ersetzt mit jeweils 5 kW Anschlussleistung pro Garten. Weiterhin wurden die Wege saniert und eine Rahmengrünfläche geschaffen.

Am Festplatzweg wurde die Parzelle 11 geteilt. Nummer 11 A ist nun der neue, kleine Vereinsgarten, ca. 100 qm groß und mit einer alten Laube darauf, nachdem der frühere Festplatz durch den Schulneubau verloren ging. Im Jahr 1974 kam der Vorschlag von einigen Gartenfreunden, eine größere Parzelle als Vereinsgarten zu nutzen und ein neues Vereinshaus mit Ausschank zu bauen. Die Mitgliederversammlung beschloss, die vorhandene Laube als Vereinshaus auszubauen und zu sanieren.

Im April 1975 hat die Jahreshauptversammlung den Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes gebilligt, den damals 12 Mitgliedern umfassenden Rest der Kolonie „Unterhavel Wilhelmstadt“ unserem Verein anzuschließen.

Weil die Kapazität der vorhandenen Leitung für die Stromversorgung aller Parzellen nicht mehr ausreichte, wurde 1982 die ganze Kolonie erdverkabelt. In Zusammenarbeit mit vielen Gartenfreunden wurden die Lichtmasten entfernt und zur Einfriedung des Parkplatzes wieder verwendet. Auch das Gartenbauamt trug seinen Teil dazu bei. Das Amt lieferte und setzte Heckensträucher entlang der Parkplatz-Straßenfront.

1983 wurde von den Gartenfreunden Gerhard Henkel und Heinz Koym die Schlangengrabe-Schänke ins Leben gerufen.

Die BUGA 1985 fand in Berlin statt. Durch diesen Anlass entstand die freundschaftliche Partnerschaft zu Duisburger Gartenfreunden, die besonders durch Gartenfreund Gerhard Henkel gepflegt wurde. Bei den gegenseitigen Besuchen wurde in fröhlicher Stimmung der Platz am Vereinshaus in Gegenwart des damaligen Bezirksbürgermeister Salomon „Duisburger Platz“ getauft.

1989 stand ein neuer Flächennutzungsplan in Haus. Der mit Protest vieler Kleingärtner begleitete Flächennutzungsplan hat erfreulicherweise die Kolonie Schlangengraben nicht berührt.

Im Herbst 1990 wurde der Parkplatz ausgebaut und mit Rasengittersteinen ausgelegt.

Im März 1991 übernahm der langjährige 2. Vorsitzende Gerhard Zwirtz den Vorsitz der Kolonie bis zu seinem Tode 1999. Sein damaliger 2. Vorsitzender Thomas Michaelis wurde übergangsweise 1. und 2. Vorsitzender.

1993 kam erneut ein Flächennutzungsplan – diesmal für Gesamt-Berlin - auf uns zu. Das Areal unserer Kolonie ist zwar weiterhin als Grünfläche ausgewiesen, aber in der Bauplanung legt man sich nicht fest.

Das Vereinshaus wurde 1993 äußerlich und später auch innen neu gestaltet und renoviert. Der Vereinsgarten wurde ebenfalls umgestaltet. Das sogenannte „Schleicher-Dreieck“ wurde abgezäunt, mit einem Tor versehen und soll als Vereinsgelände genutzt werden. Durch das Aufstellen eines Containers können hier jetzt die Kinderfest-Spiele und Vereinsgeräte gelagert werden.

1995 war das Jahr der Erhöhungen. Der Pachtpreis wurde gesetzlich verdoppelt. Zusätzlich forderte der Senat pauschal 0,16 DM/m² grundstücksbelastende Kosten und der Mitgliedsbeitrag wurde von 3,50 DM auf 5,50 DM angehoben.

Alle Warnungen des Vorstandes haben nichts genützt. Weil einige wenige Kleingärtner ihren Müll und Gartenabfälle ständig auf dem Kasernengelände entsorgt haben, hat das Bundesvermögensamt als Eigentümer im April 1996 den Durchgang zum Kasernenhof mit einem Tor verschlossen und uns damit räumlich zu den zu uns gehörenden 9 Parzellen getrennt.

Ab März 2000 übernahm den Vorsitz Gerhard Henkel. Er engagierte sich sehr für die Kolonie und die Belange der Gartenfreunde. Besonders für die Kinder, denn bei denen war in der Saison sein Eisverkauf ein beliebtes Ziel. Als 2004 die Parzelle am Bahndamm 26 vom damaligen Unterpächter gekündigt wurde, wurde auch gleichzeitig eine Idee geboren. Zum 01.01.2005 übernahm die Kolonie die Parzelle und Gartenfreund Henkel sorgte dafür, dass hier ein allgemeiner Kolonie-Kompostplatz entstand. So konnten die Gartenfreunde -gegen eine Gebühr für die Entsorgung nicht verrottbaren Ästen- bequem ihren Grünschnitt loswerden. Außerdem wurde am Haupteingang ein abgeschlossener Müllplatz eingerichtet, sodass auch der sogenannte Hausmüll vor Ort entsorgt werden konnte.

Aus gesundheitlichen Gründen gab Gartenfreund Henkel im Jahr 2014 bekannt, dass er nicht mehr in der Lage ist, weiterhin als 1. Vorsitzender für die Kolonie dazu sein. Er machte eindringlich darauf aufmerksam, dass die Kolonie für teures Geld fremdverwaltet wird, wenn sich kein neuer Vorstand findet – zumal auch der langjährige Kassierer Gartenfreund Horst Fischer ebenfalls sein Amt niederlegte.

Unter diesem Druck fanden sich im Januar 2015 einige Gartenfreunde beratend zusammen und erarbeiteten Vorstandsvorschläge für die anstehende Jahreshauptversammlung.

So wurde bei der Jahreshauptversammlung im März 2015 die Gartenfreundin Renate Sandow zur 1. Vorsitzenden gewählt. Sie gehörte zu dem Zeitpunkt bereits als Zeitungsobfrau zum erweiterten Vorstand. Mit dem 2. Vorsitzenden Christian Brandt zusammen erledigt sie als Team bis heute die Koloniearbeit. So wurde zum Beispiel nach fast 50 Jahren ein Teil der Sommerwasserleitung mit Hilfe und Unterstützung der Gartenfreunde saniert.

Also brummt der Bär:

„Noch mehr Jrün muss her, aba doch nicht weg.

Mensch wat soll der Zeck“

26.08.2023 – Renate Sandow und Christian Brandt